今回は、関西広域連合の令和5年の問題前半

[主な医薬品とその作用]の

問21から問30です

医薬品に共通する特性と基本的な知識はこちら

令和5年度 関西広域連合 登録販売者試験問題 令和5年8月27日(日)前半

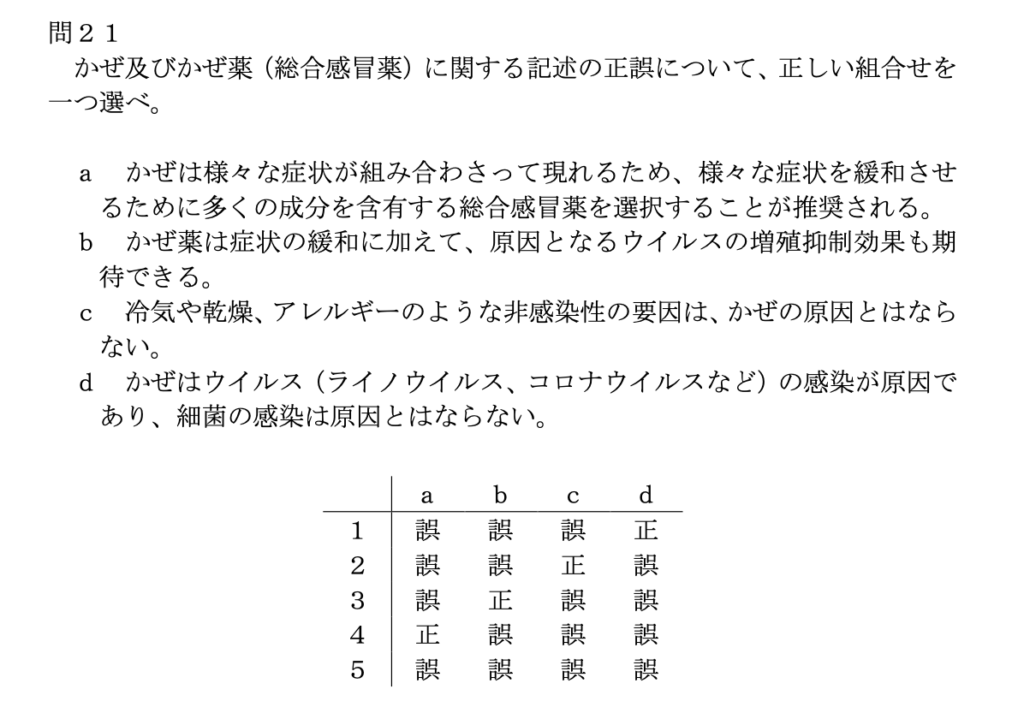

問21

選択肢全体の解説を含めて説明します

a かぜは様々な症状が組み合わさって現れるため、

様々な症状を緩和させ るために多くの成分を含有する総合感冒薬を選択することが推奨される

- これは誤りです

かぜは様々な症状が現れるため、

症状に応じた薬を使うことが推奨されますが、

必ずしも多くの成分を含む総合感冒薬が推奨されるわけではありません

症状によっては必要な成分だけを含む薬を使う方が効果的です

b かぜ薬は症状の緩和に加えて、原因となるウイルスの増殖抑制効果も期待できる

- これは誤りです

かぜ薬はあくまで症状の緩和を目的としています

かぜの原因となるウイルスの増殖を抑制する効果は一般的には期待できません

c 冷気や乾燥、アレルギーのような非感染性の要因は、かぜの原因とはならない

- これは誤りです

冷気や乾燥、アレルギーなどの非感染性の要因は、

かぜの直接的な原因とはならないものの、

これらの要因がかぜの症状を悪化させることはあります

非感染性要因がかぜの直接の原因となることはありませんが、

かぜの発症に影響を与えることがあります

d かぜはウイルス(ライノウイルス、コロナウイルスなど)の感染が原因であり、細菌の感染は原因とはならない

- これは誤りです

かぜの主な原因はウイルス感染(ライノウイルス、コロナウイルスなど)ですが、

細菌感染が原因となることもあります

特に、かぜに続いて細菌感染が二次的に起こることもあります

したがって、正しい組み合わせは 5 誤誤誤誤 です

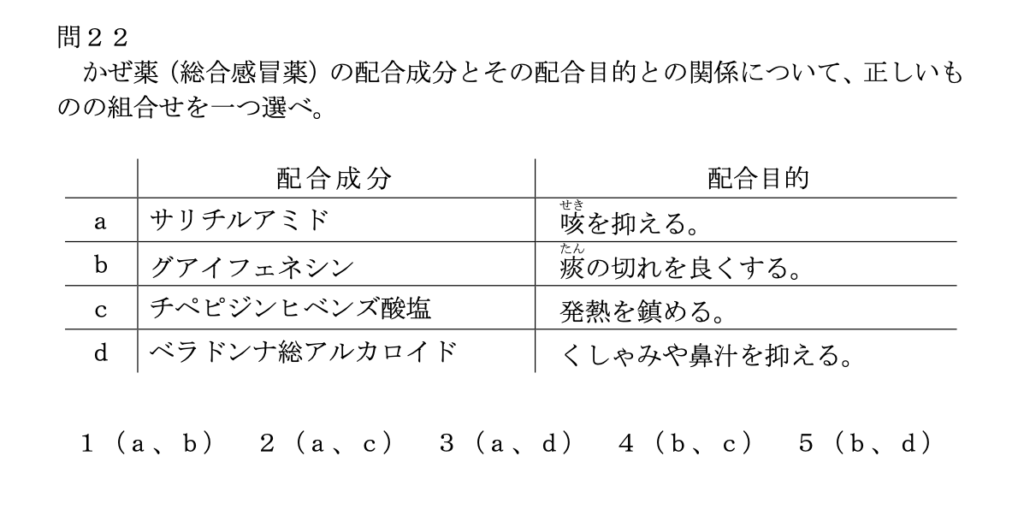

問22

風邪薬(総合感冒薬)の配合成分とその配合目的に関して、

正しい組み合わせを選ぶために、それぞれの成分とその作用について確認しましょう

- サリチルアミド:

解熱鎮痛薬として、発熱や痛みを和らげる目的で使用されます

せきを抑える目的ではありませんので、誤りです - グアイフェネシン:

去痰薬として、たんの切れを良くするために使用されますので、

正しい記述です - チペピジンヒベンズ酸塩:

鎮咳薬として、せきを抑える目的で使用されます

発熱を鎮める目的ではありませんので、誤りです - ベラドンナ総アルカロイド:

抗コリン作用により、くしゃみや鼻汁を抑える目的で使用されますので、

正しい記述です

したがって、正しい組み合わせは、

- b グアイフェネシン たんの切れを良くする

- d ベラドンナ総アルカロイド くしゃみや鼻汁を抑える

したがって、正しい組み合わせは 5 (b、d) です。

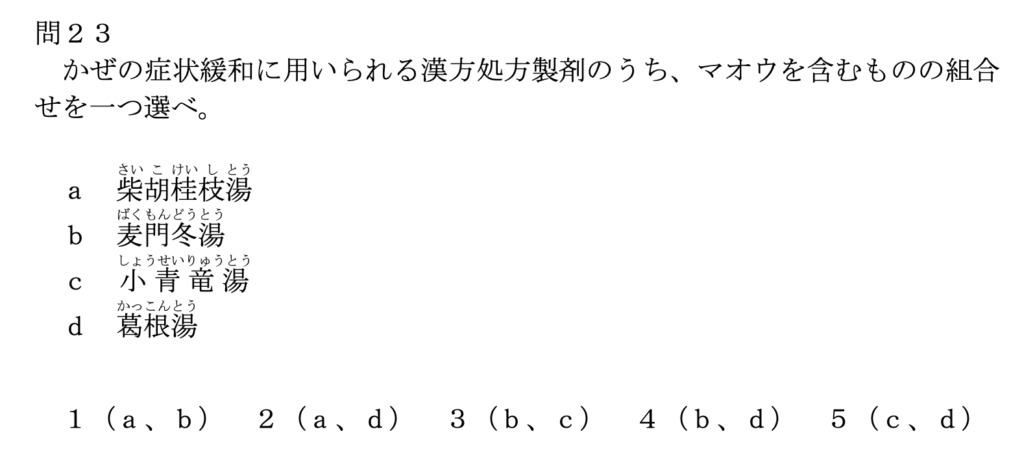

問23

かぜの症状緩和に用いられる漢方処方製剤のうち、

マオウ(麻黄)を含むものを選ぶ問題で,

マオウは気管支を広げる効果や発汗作用があり、

風邪や喘息の治療に使われることがあります

各漢方薬について麻黄を含むかどうかを確認します

a. 柴胡桂枝湯(さいこけいしとう):麻黄を含まない

b. 麦門冬湯(ばくもんどうとう):麻黄を含まない

c. 小青竜湯(しょうせいりゅうとう):麻黄を含む

d. 葛根湯(かっこんとう):麻黄を含む

したがって、正しい組み合わせは 5 c(小青竜湯)、d(葛根湯) です

問24

選択肢の内容を順に検討して、正しい組合せを確認します

a アセトアミノフェンは、

15歳未満の小児に対しては、いかなる場合も一般用医薬品として使用してはならない

- これは誤りです

アセトアミノフェンは、

小児用の解熱鎮痛薬として広く使用されています

正しい用量であれば、15歳未満の小児に対しても安全に使用することができます

b アスピリン喘息は、アスピリン特有の副作用であり、他の解熱鎮痛成分では起こらない

- これは誤りです

アスピリン喘息は、アスピリンおよび

他の非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)によって引き起こされることがあります

他のNSAIDsでも同様の症状が引き起こされる可能性があります

c 解熱鎮痛薬の服用期間中は、飲酒は避けることとされている

- これは正しい記述です

解熱鎮痛薬(特にNSAIDs)は、

アルコールと併用すると胃腸障害や肝臓への負担が増加する可能性があるため、

飲酒は避けるべきとされています

d 多くの解熱鎮痛薬には、体内におけるプロスタグランジンの産生を抑える成分が配合されている

- これは正しい記述です

多くの解熱鎮痛薬、特にNSAIDs(例えばアスピリン、イブプロフェン、ナプロキセン)は、

プロスタグランジンの産生を抑えることで炎症や痛みを軽減します

したがって、正しい組合せは 3 誤誤正正 です

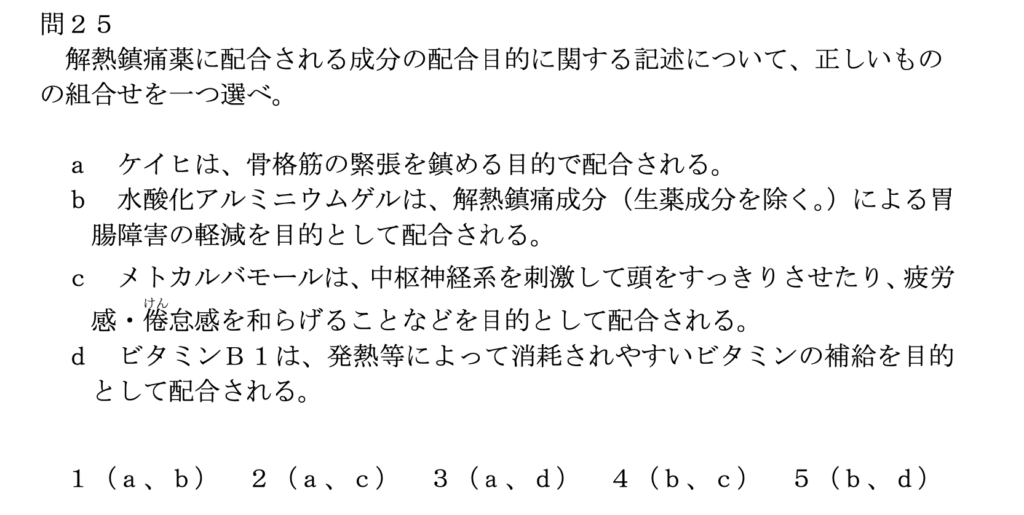

問25

解熱鎮痛薬に配合される成分の配合目的に関する記述について、

正しいものの組合せを選びます

a ケイヒは、骨格筋の緊張を鎮める目的で配合される

- これは誤りです

ケイヒ(桂皮)は、

一般的に漢方薬で使用され、

主に血行促進や鎮痛効果があるとされていますが、

骨格筋の緊張を鎮めるために配合されるわけではありません

b 水酸化アルミニウムゲルは、解熱鎮痛成分(生薬成分を除く。)

による胃腸障害の軽減を目的として配合される

- これは正しい記述です

水酸化アルミニウムゲルは、

胃酸を中和するために使用され、

解熱鎮痛成分による胃腸障害の軽減に寄与します

c メトカルバモールは、中枢神経系を刺激して頭をすっきりさせたり、

疲労感・倦怠感を和らげることなどを目的として配合される

- これは誤りです

メトカルバモールは実際には筋弛緩剤であり、

中枢神経系の刺激剤として使われるわけではありません

d ビタミンB1は、発熱等によって消耗されやすいビタミンの補給を目的として配合される

- これは正しい記述です

発熱や病気によってビタミンB1が消耗されるため、

その補給を目的として配合されることがあります

したがって、正しい組合せは 5 (b、d) です

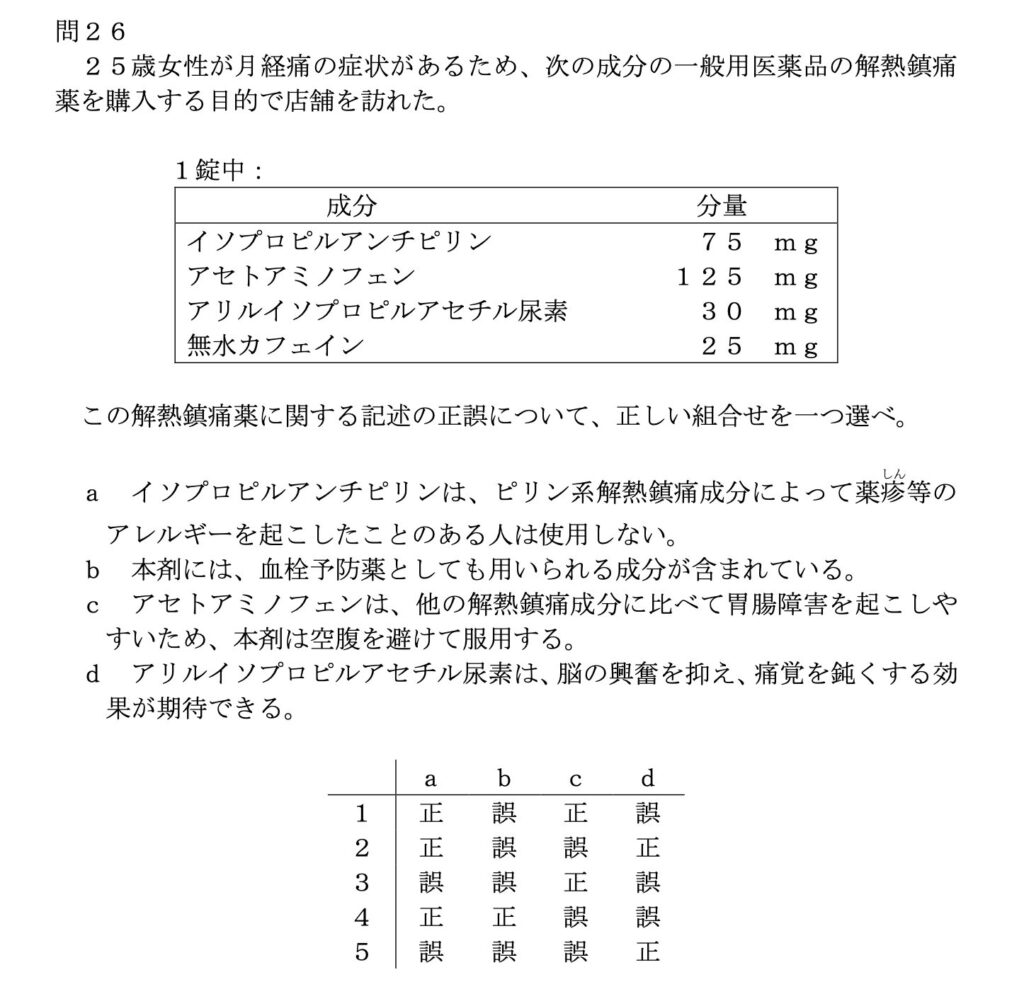

問26

解熱鎮痛薬に関する記述の正誤を確認しましょう

a イソプロピルアンチピリンは、

ピリン系解熱鎮痛成分によって薬疹等のアレルギーを起こしたことのある人は使用しない

- これは正しい記述です

イソプロピルアンチピリンはピリン系の成分であり、

アレルギー反応を引き起こすことがあります

b 本剤には、血栓予防薬としても用いられる成分が含まれている

- これは誤りです

血栓予防薬として用いられる成分は

一般的にアスピリン(アセチルサリチル酸)ですが、

この薬剤には含まれていません

c アセトアミノフェンは、

他の解熱鎮痛成分に比べて胃腸障害を起こしやすいため、

本剤は空腹を避けて服用する

- これは誤りです

アセトアミノフェンは、

他の解熱鎮痛成分(例えばNSAIDs)に比べて

胃腸障害を起こしにくいとされています

d アリルイソプロピルアセチル尿素は、脳の興奮を抑え、痛覚を鈍くする効果が期待できる

- これは正しい記述です

アリルイソプロピルアセチル尿素は鎮静作用があり、

脳の興奮を抑える効果が期待されます

したがって、正しい組み合わせは 2 正誤誤正 です

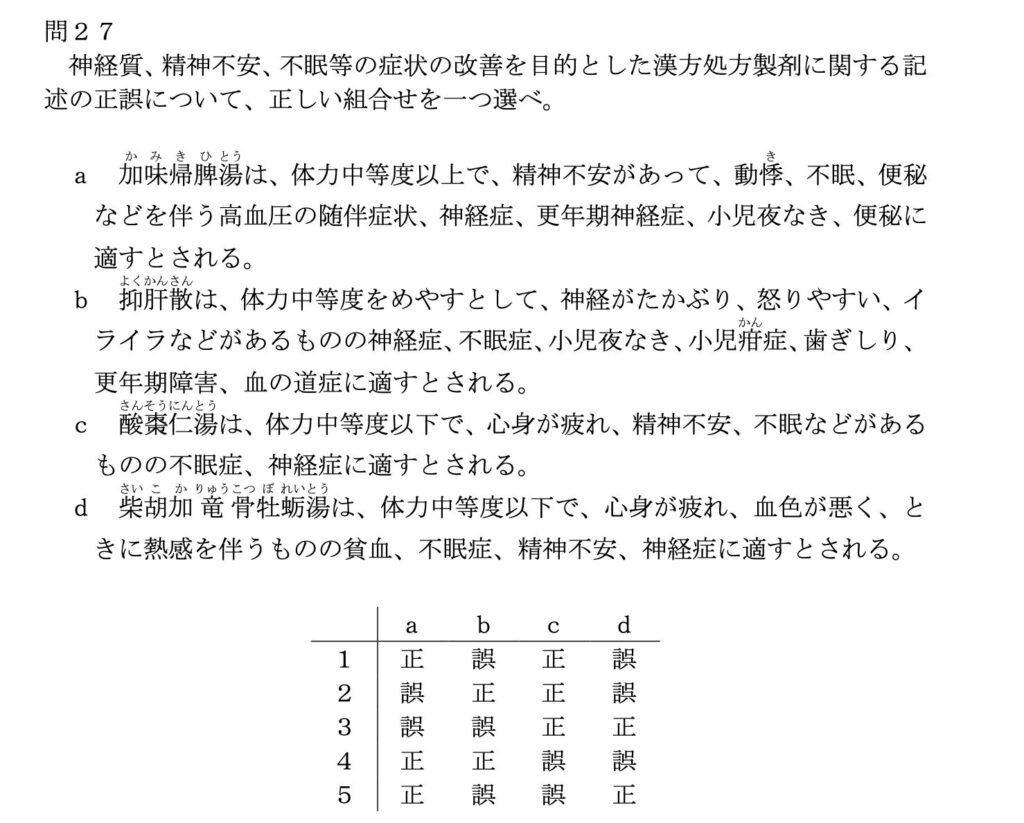

問27

漢方処方製剤に関する記述の正誤について、各選択肢の内容を確認しましょう

a 加味帰脾湯は、体力中等度以上で、精神不安があって、

動悸、不眠、便秘などを伴う高血圧の随伴症状、

神経症、更年期神経症、小児夜なき、便秘に適すとされる

- これは誤りです

説明: 体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠、食欲不振、倦怠感などの症状に用いられる

動悸、不眠、便秘などを伴う高血圧の随伴症状、神経症、更年期神経症、小児夜なき、便秘にも適応される

b 抑肝散は、体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、

イライラなどがあるものの神経症、不眠症、小児夜なき、

小児疳症、歯ぎしり、更年期障害、血の道症に適すとされる

- これは正しい記述です

体力中等度を目安として、神経が高ぶり、怒りやすい、

イライラなどがあるものの神経症、不眠症、小児夜泣き、

小児疳症、歯ぎしり、更年期障害、血の道症に適すとされる

c 酸棗仁湯は、体力中等度以下で、心身が疲れ、

精神不安、不眠などがあるものの不眠症、神経症に適すとされる

- これは正しい記述です

体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、

不眠などがあるものの不眠症、神経症に適すとされる

d 柴胡加 竜 骨牡蛎湯は、体力中等度以下で、

心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの貧血、

不眠症、精神不安、神経症に適すとされる

したがって、正しい組み合わせは 2 誤正正誤 です

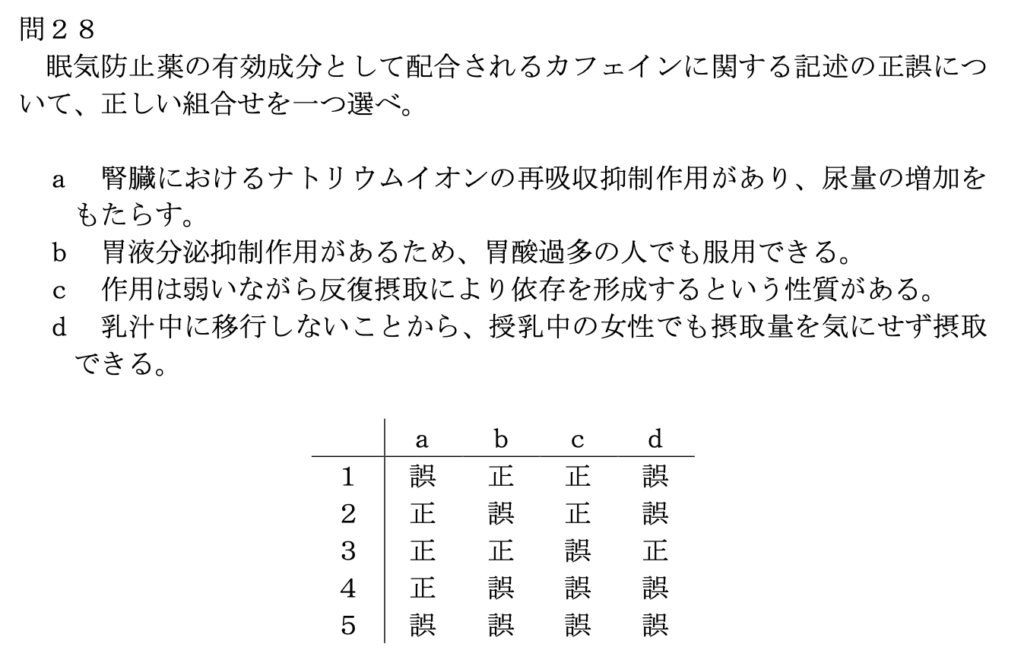

問28

カフェインに関する記述の正誤について解説します

a 腎臓におけるナトリウムイオンの再吸収抑制作用があり、尿量の増加をもたらす

- これは正しい記述です

カフェインは利尿作用があり、

腎臓におけるナトリウムイオンの再吸収を抑制することで尿量を増加させます

b 胃液分泌抑制作用があるため、胃酸過多の人でも服用できる

- これは誤りです

カフェインは実際には胃液の分泌を刺激する作用があるため、

胃酸過多の人には推奨されません

c 作用は弱いながら反復摂取により依存を形成するという性質がある

- これは正しい記述です

カフェインは依存性を持ち、

反復摂取によってカフェイン依存を形成することがあります

d 乳汁中に移行しないことから、授乳中の女性でも摂取量を気にせず摂取できる

- これは誤りです

カフェインは乳汁中に移行するため、

授乳中の女性は摂取量に注意する必要があります

したがって正しい組合せは 2 正誤正誤 です

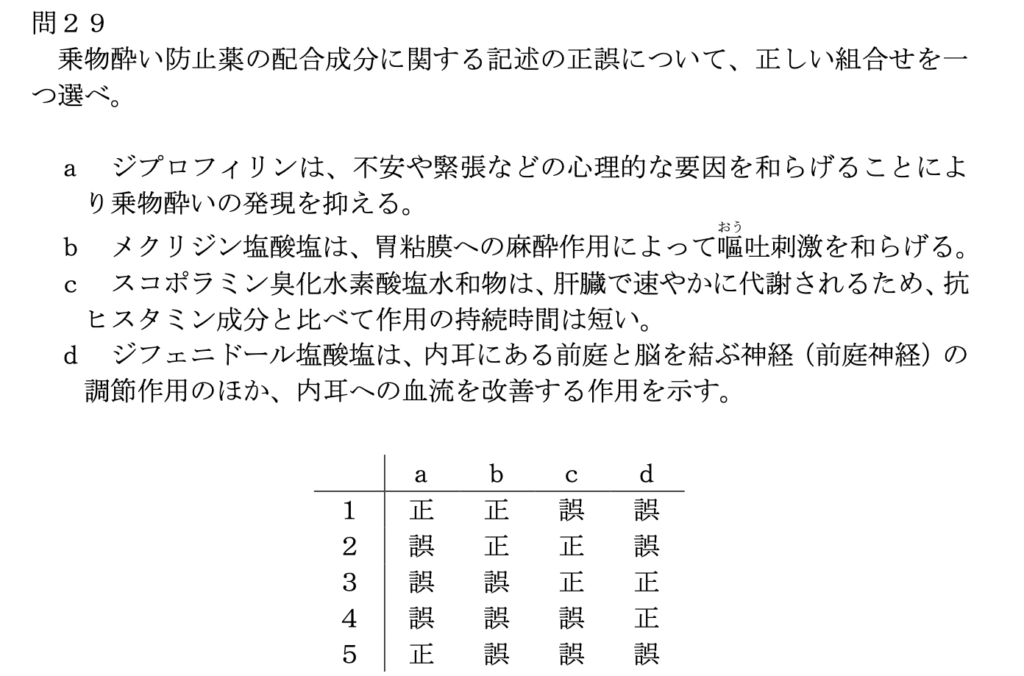

問29

選択肢の記述の正誤を確認していきます

a ジプロフィリンは、不安や緊張などの心理的な要因を和らげることによ り乗物酔いの発現を抑える

- これは誤りです

ジプロフィリンは、

主に気管支拡張薬として使用される薬であり、

不安や緊張を和らげる作用はありません

b メクリジン塩酸塩は、胃粘膜への麻酔作用によって嘔吐刺激を和らげる

- これは誤りです

メクリジン塩酸塩は、

抗ヒスタミン薬であり、

主に中枢神経系に作用して嘔吐を抑える

胃粘膜への麻酔作用はありません

c スコポラミン臭化水素酸塩水和物は、

肝臓で速やかに代謝されるため、

抗ヒスタミン成分と比べて作用の持続時間は短い

- これ正しい記述です

スコポラミンは抗コリン作用を持つため、

乗物酔いの症状を和らげる効果があります

また、肝臓で速やかに代謝されるため、持続時間は比較的短いです

d ジフェニドール塩酸塩は、

内耳にある前庭と脳を結ぶ神経(前庭神経)の 調節作用のほか、

内耳への血流を改善する作用を示す

- これは正しい記述です

ジフェニドール塩酸塩は、

内耳の血流を改善し、

前庭神経に作用してめまいや吐き気を抑える効果があります

したがって、正しい解答は 3 誤誤正正 です

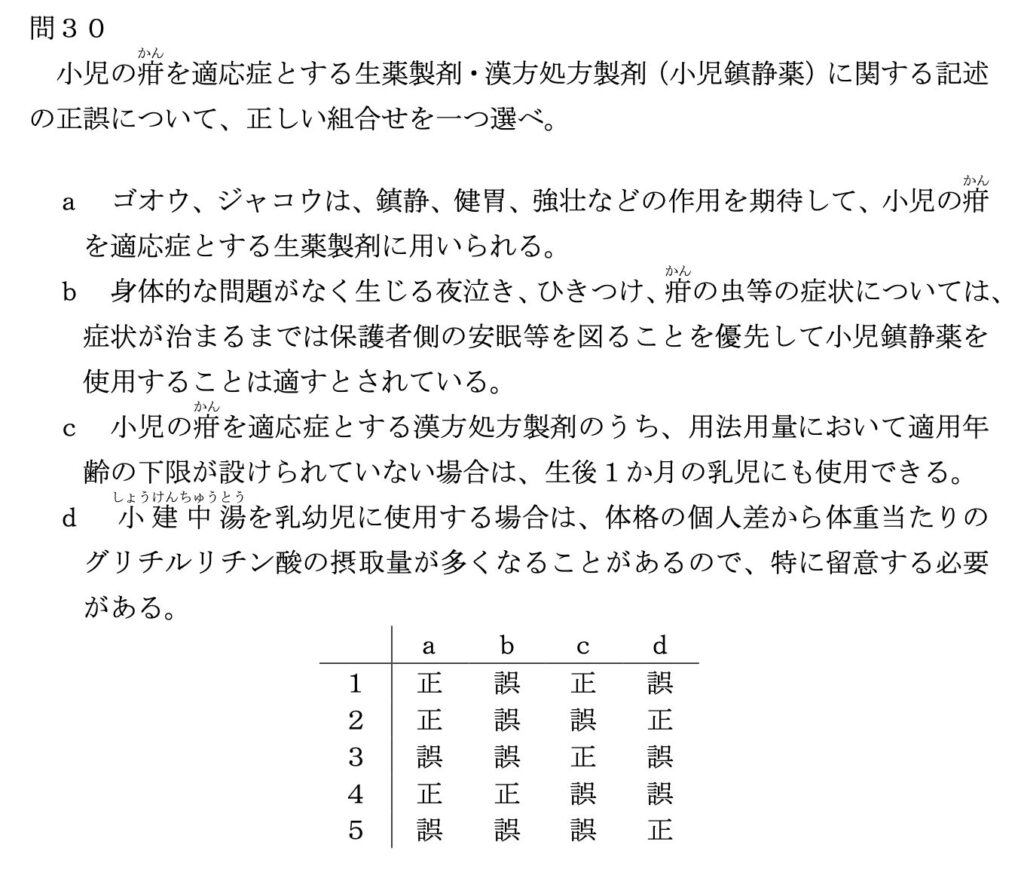

問30

選択肢の記述の正誤を確認していきます

a ゴオウ、ジャコウは、鎮静、健胃、強壮などの作用を期待して、

小児の疳を適応症とする生薬製剤に用いられる

- これは誤りです

ゴオウ(牛黄)やジャコウ(麝香)は主に強壮薬や鎮静薬として使用されますが、

小児の疳の虫に特化して用いられることは一般的ではありません

これらはむしろ成人向けの生薬に用いられることが多いです

b 身体的な問題がなく生じる夜泣き、ひきつけ、疳の虫等の症状については、

症状が治まるまでは保護者側の安眠等を図ることを優先して小児鎮静薬を使用することは適すとされている

- これは誤りです

小児鎮静薬は、基本的には症状の根本原因を解消するためのものであり、

保護者側の安眠を優先して使用することは適切ではありません

特に夜泣きやひきつけなどは、医師の診察を受けて原因を明確にすることが優先されます

c 小児の疳を適応症とする漢方処方製剤のうち、

用法用量において適用年齢の下限が設けられていない場合は、

生後1か月の乳児にも使用できる

- これは誤りです

生後1か月の乳児に対しては特に慎重な対応が求められます

適用年齢の下限が設けられていない場合でも、乳児への使用は医師の判断を仰ぐ必要があります

d 小建中湯を乳幼児に使用する場合は、

体格の個人差から体重当たりのグリチルリチン酸の摂取量が多くなることがあるので、

特に留意する必要がある

- これは正しい記述です

小建中湯には甘草が含まれており、

これに含まれるグリチルリチン酸は過剰摂取すると

偽アルドステロン症などの副作用が生じる可能性があります

特に体重の軽い乳幼児に対しては、

体重当たりの摂取量が多くなることから注意が必要です

したがって、正しい組み合わせは 5 誤誤誤正 です

まとめ

今回は、関西広域連合の令和5年の問題前半

[主な医薬品とその作用]の

問21から問30を解いてみました

コメント